1948年冬的南京总统府,顾祝同将一份绝密文件推至蒋介石案头。窗外寒风呼啸,屋内却因“释放张学良”五个字陡然升温。

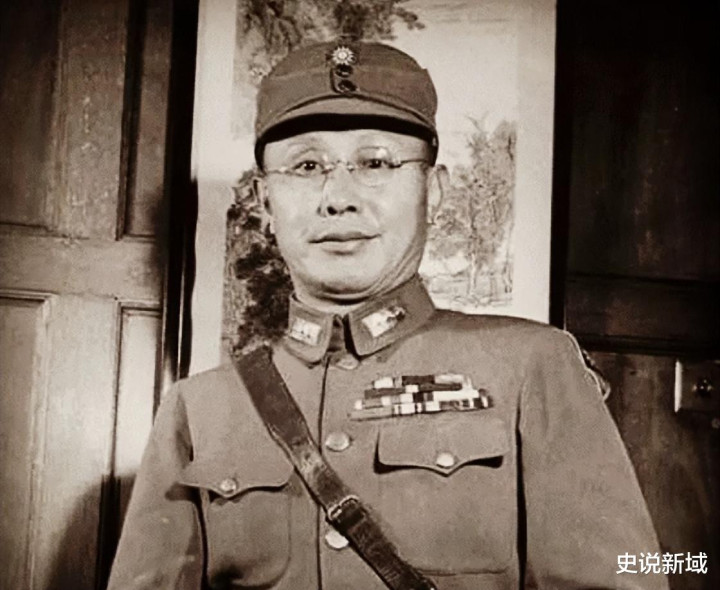

这位参谋总长提出用西安事变的“罪人”扭转淮海危局,而国防部长何应钦拍案怒斥:“此议若成,党国必亡!”

这场鲜为人知的较量,揭开了解放战争最惊心动魄的暗战篇章。

一、淮海危局:顾祝同的“奇策”震动南京

1948年11月,黄百韬兵团在碾庄陷入重围,杜聿明在徐州进退维谷。面对华东野战军的凌厉攻势,参谋总长顾祝同提出一个震惊南京的方案:释放幽禁十二年的张学良,利用其在东北军旧部的影响力,策动潜伏在解放军中的原东北军官兵阵前倒戈。

这个提议绝非空穴来风。彼时解放军中仍有四万余名原东北军官兵,包括吕正操率领的晋察冀军区部队。顾祝同的智囊团分析,若能通过张学良策反这部分力量,足以在华东战场撕开缺口。徐州“剿总”司令部甚至拟定了具体方案:由张学良亲笔撰写《告旧部书》,通过秘密渠道送至前线。

二、何应钦的致命警告:放虎归山的千年之虑

国防部长何应钦在军事会议上拍案而起:“张汉卿是颠覆政权的火药桶!”他翻出1936年档案:西安事变期间,东北军105师曾密谋轰炸蒋介石专列;1946年整编时,仍有七个东北军师成建制加入解放军。何应钦指着地图上的淮海战线厉声道:“今日放张,明日他的旧部就能让徐州变成第二个西安!”

更深层的恐惧来自权力格局。彼时桂系李宗仁已任代总统,白崇禧手握华中兵权。若张学良重获自由,势必与反蒋势力合流。何应钦向蒋介石密呈的《风险报告》中写道:“张氏若联李、白,则长江天险形同虚设。”这番话让蒋介石想起1930年中原大战时东北军入关定鼎的往事,冷汗浸透军装。

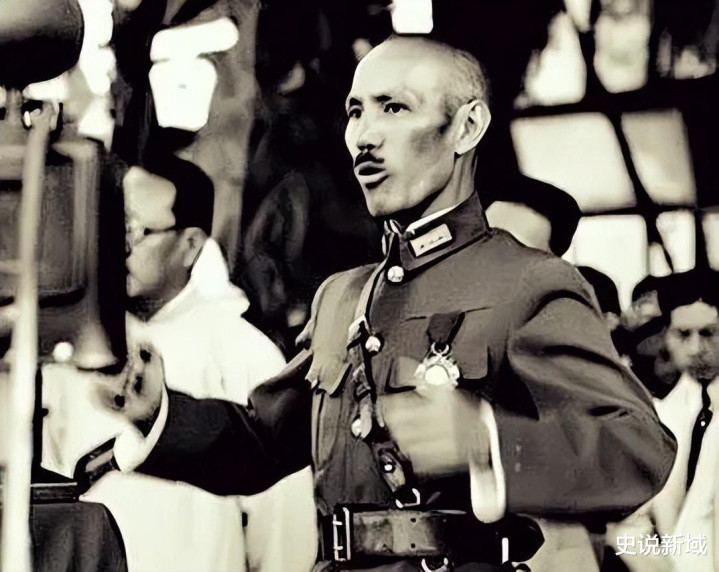

三、蒋介石的两难:江山与心魔的终极对决

蒋介石在中山陵独坐整夜。侍卫听见他反复念叨:“汉卿……墨三……”这两个名字,一个代表着他最痛的背叛,一个承载着最后的希望。档案显示,蒋介石曾密令毛人凤制定“张氏出山应急预案”:包括在徐州设立“东北军临时指挥部”,由张学良任名义总指挥,实际兵权仍握在黄埔系手中810。

但12月1日的日记暴露了他的恐惧:“若用汉卿,世人皆谓我认罪于西安;若不用,则四十万将士血染江淮。”这种心理挣扎持续到黄维兵团被围双堆集。杜聿明从徐州发来急电:“将士闻张少帅有望复出,士气大振!”

蒋介石提笔欲签释放令时,何应钦携戴笠遗留下的《西安事变暗杀名单》闯入,名单上第一个名字就是蒋介石。

四、历史暗流:东北军的最后回响

当顾祝同的方案胎死腹中时,淮海战场却上演黑色幽默。解放军阵营里,原东北军57军111师师长常恩多早在1942年就策划起义;吕正操率领的冀中军区部队,此时正猛攻国民党军补给线。这些“东北子弟兵”的炮弹,竟是从沈阳兵工厂生产、经海运到连云港的美械弹药。

最具讽刺意味的是,被蒋介石严令禁止与张学良接触的卫立煌,1948年10月就任东北“剿总”司令时,秘密会晤过原东北军将领万毅。而万毅的真实身份,是中共地下党员。这段隐秘往事,直到四十年后两岸开放探亲才浮出水面。

五、囚徒困境:一个人的命运与一场战争的结局

1949年1月,李宗仁代总统下令释放张学良。当陈诚请示蒋介石时,得到的回复是:“就说不知道张汉卿关在哪里!”此时淮海战役大局已定,50万国军精锐灰飞烟灭。被秘密转移至高雄西子湾的张学良,在日记中写下:“闻徐蚌惨败,蒋公之痛,甚于西安。”

历史留下残酷对照:顾祝同提议释放张学良的11月,正是黄百韬兵团覆灭之时;而当李宗仁真正签署释放令时,蒋介石的专机正从南京飞往奉化。那位曾誓言“五年收复东北”的少帅,至死未能再踏足白山黑水,而他的命运,早已在淮海战场的硝烟中写就答案。

【参考资料】:《淮海战役亲历记》(中国文史出版社)、《张学良口述历史》(中国档案出版社)、《国民党高级将领的抗日战争记忆》(解放军出版社)、《蒋介石日记揭秘》(台湾“国史馆”编)、《东北军史》(辽宁人民出版社)、《顾祝同回忆录》(台湾“国防部”史政局编)、《何应钦传》(江苏人民出版社)、《中国解放战争全史》(军事科学出版社)